【研究亮点】武亚威/张建新等-NC:北祁连高压/低温混杂岩揭示深部俯冲界面瞬时耦合

俯冲板片与上覆板块和地幔楔之间的俯冲界面是行星地球发生物理化学相互作用及物质和能量(热)交换最强烈的场所。现代地球物理观测揭示,在俯冲界面浅部孕震带(seismogenic zone, 10-35km)和深部蠕变带(creep zone,>50km)之间的过渡带(35–55 km 深度, 取决于俯冲带热梯度),频繁发生深部慢滑移事件(slow slip events, SSEs)。理解SSEs的成因与力学机制,是揭示俯冲界面耦合–解耦行为、认识慢地震周期演化的核心科学问题。然而,目前关于这一深度的构造过程和物理机制仍存在重大争议:应力在过渡带中究竟如何分布?为何俯冲界面能在长期稳态蠕变的背景下,触发瞬时高应变速率的局部事件?

受制于地球物理观测的空间分辨率,其难以直接捕捉到现今活动俯冲界面深部的应力状态和变形机制。相比之下,已经折返至地表的古俯冲界面则像一部保存完好的“黑匣子”,保留了深部变形的变质岩石学与流变学信息。为深入探究俯冲界面高压/低温(HP/LT)混杂岩内块体–基质的流变不均一性及其对俯冲界面力学行为的影响,中国地质科学院地质研究所张建新研究组对青藏高原东北缘的北祁连古俯冲界面内的HP/LT混杂带的结构和流变学行为进行了系统研究 (图1)。以其中保存良好的变硅质岩块体为研究对象,综合运用显微构造观察、扫描电镜、电子背散射衍射(EBSD)组构分析、电子探针、拉曼光谱、相平衡模拟、流变学计算以及白云母Ar–Ar 定年等多学科手段,重点探讨其内部广泛发育的、与面理平行的微剪切带(图2)。

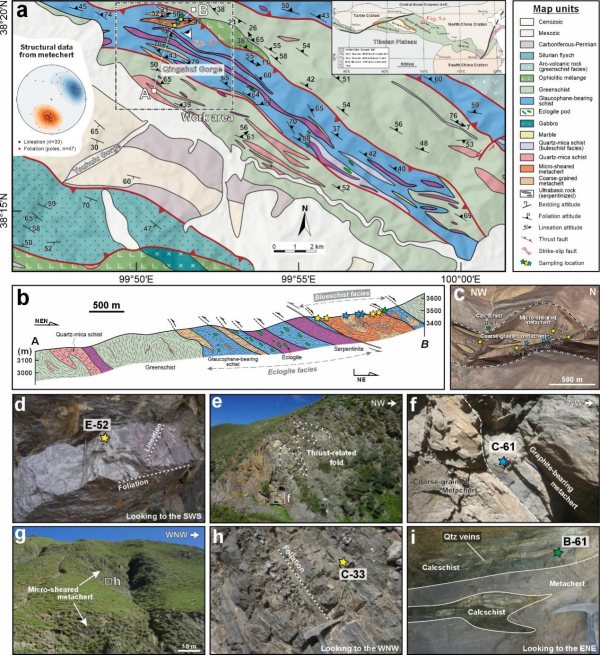

图1 北祁连清水沟HP/LT混杂岩地质背景(a)和野外露头(d–i)野外观察剖面(b)和卫星影像(c)多尺度指示了该区域大规模变硅质岩块体的出露

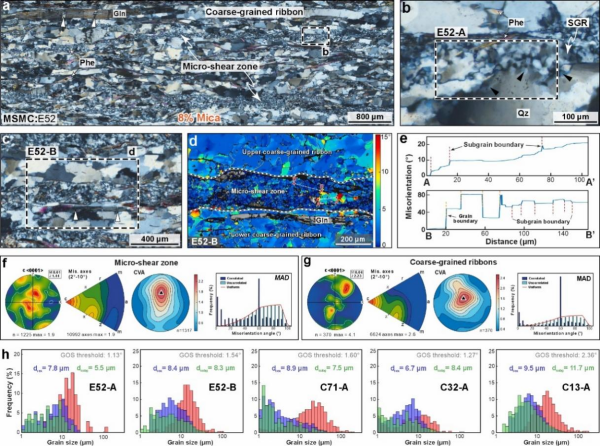

图2 清水沟变硅质岩块体内微剪切带的显微构造特征和EBSD分析结果 带内发育有典型的新生重结晶颗粒(红柱),且与亚颗粒(绿柱)的粒径分布(h)具有良好的一致性

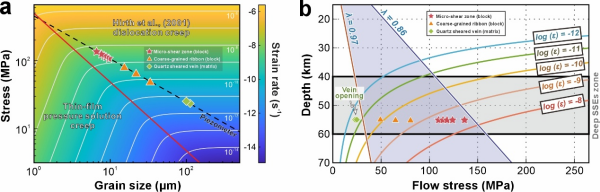

研究结果表明,这些变硅质岩块在约490 °C、15 kbar(埋深 55 km)的条件下经历了位错蠕变(dislocation creep)主导的变形过程。微剪切带记录的古应力水平普遍超过100 MPa,应变率可达~10-9 s-1,显著高于周围较软弱的钙质片岩基质(< 30 MPa)。这一鲜明对比揭示了俯冲界面内部存在强烈的应力非均一性(图3)。更为关键的是,有限应变测量与流变学计算显示,这些微剪切带的形成仅持续5–40年,其时间尺度和应变速率均与现代深部慢滑移事件(SSEs)近一致。

图3 变硅质岩块体与钙质片岩基质的变形机制和流变学特征 两者在差异应力、应变速率及孔隙流体压力方面均表现出显著差异

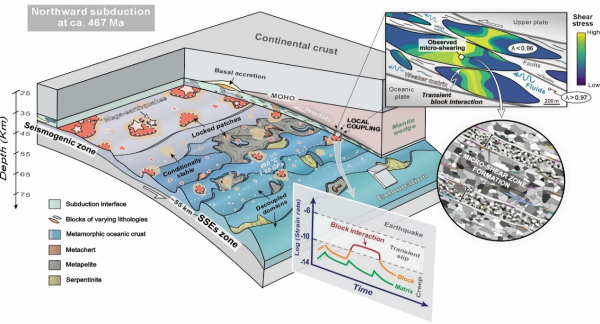

研究进一步指出,在块体–基质体系中(局部块体含量超过 50 vol.%),较为强硬的变硅质岩块体之间会因相互作用产生瞬时的“力链”效应(force-chain effect),导致局部应力急剧放大。这一过程在块体内留下了独特的高应力–高应变率瞬时变形印记(图4)。这些古流变学证据为揭示深部俯冲界面的瞬时耦合机制、应力状态以及深部慢滑移事件的力学性质提供了关键突破口,也对现今活动俯冲带的深部慢地震机制研究具有重要启示意义。

图4 北祁连古俯冲界面内(55 km深度)变硅质岩块的强耦合模型示意图

变硅质岩块中记录的高差异应力被解释为俯冲界面内瞬时块体相互作用所引发的应力放大效应结果。这一过程促使与面理平行的微剪切带广泛形成,并在应力–时间关系中表现为红色的平坦峰值曲线。需要注意的是,此类块体相互作用只有在混杂岩中局部块体含量较高(>50 vol.%)时才易发生,且其持续时间较短,仅为数十年尺度

该研究得到国家自然科学联合基金(U2344214)和中国地质科学院基本科研业务费(JKYZD202310)的共同资助。研究成果发表于国际学术期刊 《Nature Communications》上(Wu,Y.W., Angiboust, S., Zhang, J.X.*, Zhang, B., Mao, X.H., Oncken, O., 2025. Stress heterogeneities in exhumed high-pressure rocks shed light on deep subduction interface transient coupling. Nature Communications,16:9116),博士生武亚威为论文的第一作者,张建新为论文通讯作者。

原文链接:DOI: 10.1038/s41467-025-64159-7。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号